「人手不足で注文が受けられない。」

「人手不足で現場が悲鳴を上げている。」

「人手不足だけど、解決策がわからない。」

この記事を見ていただいてるということは、現在、中小企業において人手不足の現状を抱え、対策方法に頭を悩ませているのではないでしょうか?インターネット上には多くの人手不足対策がありますが、大企業向けで費用がかさむものが多く、中小企業には実践が難しい内容も少なくありません。

そこで、当記事では、人手不足の現状の本質的な原因を確認し、中小企業がまず取り組むべきことをお伝えしていきます。

目次

1.中小企業の人手不足の深刻な現状

(1)人手不足解消の兆しが見えない危機的な状況

帝国データバンクが2025年5月に発表した「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」によると、正社員の人手不足を感じている企業は51.4%、非正社員については、30.0%と高止まりが続き、慢性的な人手不足の状況が続いています。

正社員・非正社員の人手不足割合 月次推移

出典:帝国データバンク:「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」

※調査対象企業のうち84.9%が中小企業

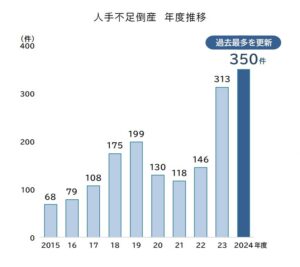

(2)人手不足倒産が過去最多を更新

帝国データバンクが2025年1月に発表した「人手不足倒産の動向調査(2024年)」によると、2024年に従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は、累計で342件となり、調査開始の2013年以降の過去最多を更新したとされています。

人手不足倒産の件数推移

出典:帝国データバンク:「人手不足倒産の動向調査(2024年)」

2.中小企業における人手不足の本質的な原因

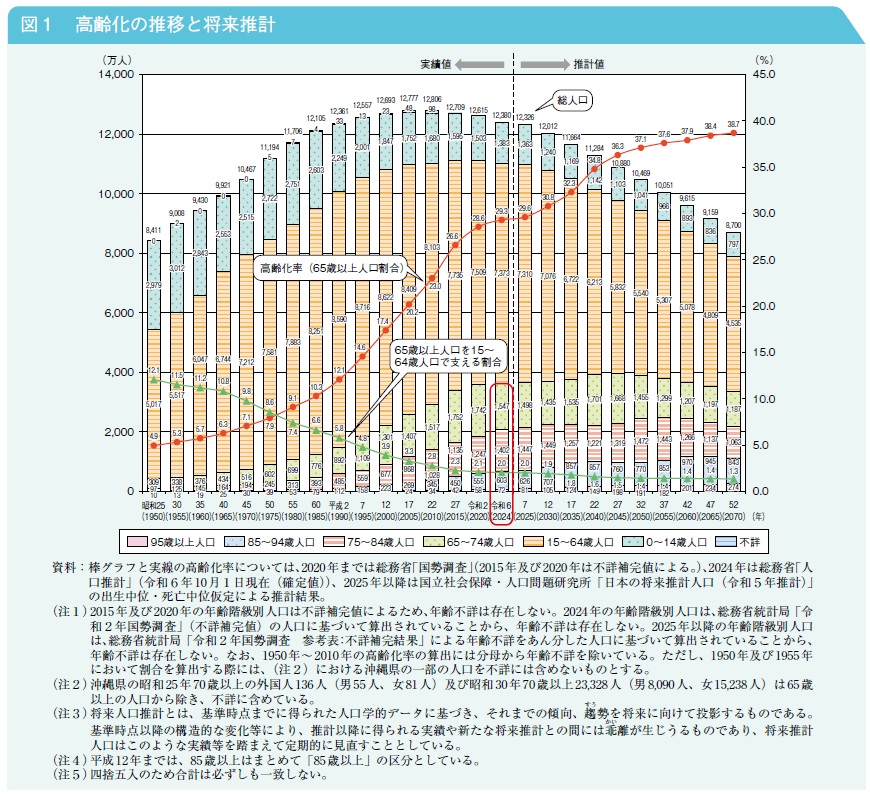

(1)日本の人手不足の最大の原因は『少子高齢化』

内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」によると、日本の2024年の15~64歳人口は、総人口の60%を切りました。2025年には75歳以上が約5人に1人となり、2030年には総人口の3分の1を65歳以上の高齢者が占めると見込まれています。

つまり、総人口が減ることに加え、これまで生産年齢とされてきた15~64歳の割合が大幅に減るため、これまでのように人手を確保したくても、対象となる母数が大幅に不足しているのです。そして、その状況は、未来に向けてもっと深刻化していきます。

高齢化の推移と将来推計

(2)労働力人口を増やす施策を続けるも減少分に追いつかず

政府は、新たな労働力として、女性、高齢者、障がい者、外国人材、副業・兼業人材など、多様な人材の活用を推進しています。それらは労働力の減少スピードを緩やかにこそすれ、十分に補うには至らない状況です。

3.人手不足が中小企業に与える真の影響

(1)働く人が減るだけでなく消費者も減る

日本の人口減少は、中小企業に対し、人手不足よりももっと深刻な影響を与えます。それは、日本国内市場の縮小です。輸出やインバウンドなどの海外市場をメインターゲットにしてきた企業でない場合、顧客となる対象が減少するということです。

例えば、学生服販売業界では、少子化により顧客数が減少し、従来通りの方法では売上維持が困難になっています。東京商工リサーチの発表(2023年10月19日)では、「少子化、相次ぐモデルチェンジ、原材料と人件費の高騰。学生服の販売業者を取り巻く環境は年々厳しさを増し、業界全体の売上高純利益率(平均)が1.8%(2022年度)の低収益に苦慮していることがわかった。」と指摘しています。

(2)高付加価値化と生産性向上が必須となる

働く人も減る、買う人も減るとなると、すべきことは2つです。

・高付加価値化:1人当たりが支払う金額を増やす

・生産性向上:効率よく品質を上げ、収益性を高める

働く人が減るため、「人海戦術」で乗り越えることはもうできません。

買う人が減るため、安く作ってたくさんの人に買ってもらう「薄利多売」も厳しい時代です。

(3)ビジネスモデルの転換が迫られる

人手不足倒産が増えていることからわかるように、「人手」の確保だけが人手不足の解消方法というビジネスの場合は、今後、事業継続が困難になる可能性があります。しかし、世界に目を向ければ、自動運転タクシーが登場するなど、「人手確保」ではない新たな解決策が登場しています。本当に「人」が行うべきことは何なのかを見極めることが必要です。

また、これまで対象としてきた消費者が減るということは、同じ方法で同じ対象にビジネスを続けても事業は自ずと縮小するということです。将来に向け、自社がどのようにビジネスを展開していくべきなのか、そのあり方を考える時期にきているのです。

4.中小企業がはじめに取り組むべき人手不足対策の3ステップ

そもそも人手不足とは、「単なる人数不足」なのか、それとも「必要なスキルを持つ人材の不足」なのか。自社の状況を見極める必要があります。

「必要なスキルを持つ人材の不足」だとするならば、「必要なスキル」とは何でしょうか?

まずは、次の3つのステップで、自社の「人手不足の本質」を見極めましょう。

ステップ1:自分たちが大切にしていることは何かを確認する

「今まで通りには続けられない」ということは、取捨選択をしなければならないということです。そのためには、基準が必要になります。自社の存在意義を見つめ直し、「これだけは譲れない。こうありたい。」というものを確認しましょう。

ステップ2:事業内容、商品・サービスの仕分けを行う

今自分たちがやっていることを一通り洗い出します。ステップ1で確認した基準を基に、継続・拡大すべきこと、中止・縮小すべきことを判断します。この時に大切なのは、人手不足を理由にした判断をしないことです。自社の事業を発展させるために必須のことなのであれば「実現する方法を考える」ようにしなければなりません。

例:コロナ禍で通信販売を始めたが、最近は売上がほとんどない。多少は注文があるので残している。

→通信販売事業の拡大の可能性はないのかをよく検討した上で、拡大か中止を決める。

注)人手不足を判断基準にしない。

ステップ3:業務の棚卸と仕分けを行う

継続・拡大すべきことが決まったら、具体的な業務内容を一通り洗い出します。どのような作業を何人でどのくらいの時間をかけているのか、目的は何かをリストアップします。そして、目的に照らし合わせた時に、それらが本当に必要なのか、効率よく行う方法が他にないのか、遂行するためにはスタッフにどのような能力・スキルが必要かを検討します。

例えば、こんなことはありませんか?

・事務処理のミスがあったため、確認の回数を2回から3回に増やし、時間をかけている。

・インターネット注文の情報を紙に印刷して、スタッフがデータをPCに打ち込んでいる。

・ありとあらゆるSNSの公式アカウントを作ったが、更新は月に1回程度。

長年事業を続けていると、いつの間にか作業は増えていきます。また、アナログからデジタルへの転換が上手くいっておらず、作業が増えていることがあります。

目的を今一度確認し、無駄な作業は減らし、人手や時間をかけない、よりよい方法に切替えていくだけで、業務はスリム化されていきます。

実際に業務を担っているスタッフの中には、当初の目的を理解せず、「何でこんなことをやっているのだろう」と感じている場合があります。それは、モチベーションの低下にも繋がりかねません。

また、スタッフに必要な能力やスキルが明確になれば、新たな人材の確保が難しくても、今いるスタッフのスキルアップを図るという方法があるかもしれません。

ステップ1から3に取り組むことで、「本当に人手が不足しているのか」という本質を見極めることができます。「人手不足の本質」を認識できれば、適切な解決策を見つけることが容易になります。

>>>Izutoコンサルティングでは、「業務棚卸・見える化サポート」を行っています。

>>>詳しくはこちら

5.中小企業が未来に向けて行う人手不足の解決策とは

「人手不足の本質」をもとに、適切な解決策を選択しましょう。

(1)スタッフが最大限に能力を発揮できる仕組みを作る:人的資本経営

「人が行うことに価値がある」業務に人材を集中させるように、業務を見直しましょう。

新たなスキルが必要であれば、学ぶ機会を用意しましょう。人材を「資本」として捉え、能力を最大に発揮してもらい、企業価値を高めていく「人的資本経営」の考え方が大切です。

※人的資本経営:人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方(経済産業省)

(2)実態にあったITツールや機器を選定し活用する:ITや機器の活用

ITや機器で効率化が図れる業務については、実態に即したITツールや機器の情報収集を行い、現場スタッフとともに導入検討を進めましょう。注意するポイントは、「アナログをデジタルにおきかえる以上の効果が見込めるか」と「コストパフォーマンス」です。

昨今では、中小企業のITツールや機器の導入を支援する様々な補助金・助成金があります。

(3)外部の力を活用する:適切なアウトソーシング

専門的な知識やスキルが必要な業務や特定の期間のみ対応が必要な業務は、外部に委託する方法も検討しましょう。コストがかかるように見えても、長期間雇用する際の人件費と比較すれば、メリットがある場合が多いと考えられます。

現在では、専門会社、派遣会社の他にも、副業人材など、選択肢が増えています。

例えば・・・

・Webサイトの運営・更新を副業人材にリモートワークで委託する。

・システム導入の際に、情報収集や選定を専門家にサポートしてもらう。

(4)自社の取り組みを情報発信する:ブランディングを強化した採用活動

自社が行った取組みは、Webサイトやプレスリリース、SNSなどで発信していきましょう。そうした取組みに共感し、企業に関心を持つ人が採用に応募する可能性が高まります。

例えば・・・

地元野菜を使ったメニューが売りの飲食店。

人手不足でスタッフは接客の余裕がなく、お客様からも「呼んでもなかなか来ない」というクレームが度々あった。

お店が大切にしたいのは、「地元野菜にこだわった料理を、美味しく楽しく召し上がっていただくこと」

そこで、食器の手洗いをやめ、食器洗浄機を検討することにした。専門家の支援を受け、効率よく作業を行える設置位置を考え、規模に見合った機器を選定するように努めた。補助金を活用し、費用負担を抑えることができた。結果的に、スタッフはお客様に目を配る時間が増え、クレームは大幅に減少。さらに、身体的な負担も軽減された。機器の節水機能により、水道代も節約ができた。

心身ともに負担が減ったスタッフは、SNSの勉強会に参加。SNSでこだわりメニューや地元野菜の紹介を行うようになり、関心をもった人からのアルバイトの応募が増えた。

適切な解決策を導き出せば、ビジネスの新たな好循環を産むきっかけにもなり得るのです。

6.まとめ

・中小企業の人手不足の本質的な原因は、「少子高齢化」による労働力不足。

・ 「今まで通りには続けられない」ことを前提に、自社ビジネスと向き合うことが必要。

・適切な解決策を見つけることで、好循環へのきっかけになり得る。

今回は、「中小企業がまず取り組むべき人手不足対策の3ステップ」として、日本の中小企業の人手不足の現状と解決策についてまとめました。

「人手が足りないから補充しなければ」と考える前に、問題の本質を見つめ、未来に向けた改革の第一歩を踏むきっかけになれば幸いです。